A Rosario Ibarra de Piedra le desaparecieron a su hijo Jesús en abril de 1972 y con ello se detonó su disposición para llevar a la práctica la formación política que desde muy pequeña tuvo, aunque desde antes de este acontecimiento ella compartía las ideas de izquierda que motivó a muchas personas a seguirla.

Al ser víctima de violaciones a los derechos humanos generó conciencia de lo que esto significaba.

Creó los comités Eureka en 1977, colectivos de personas que buscaban a personas desaparecidas y presos políticos, y llevó a cabo diversas manifestaciones, incluso una huelga de hambre en el atrio de la catedral de Ciudad de México para exigir la amnistía, algo que logró en el gobierno de José López Portillo.

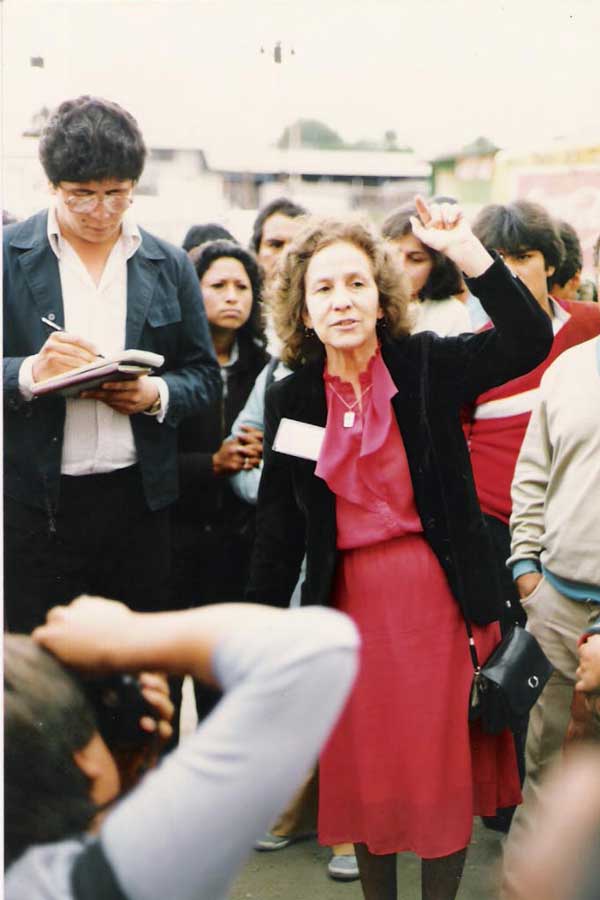

En entrevistas por separado, varios de sus seguidores, amigos y colaboradores que formaron parte del movimiento sociopolítico que dio forma a la primera movilización nacional en torno a la defensa de los derechos humanos en México, explican cómo fue la mujer que se enfrentó a varios regímenes represivos.

Inspiración en la defensa de derechos

Guadalupe Pérez Rodríguez es hijo de Tomás Pérez Francisco, quien desapareció en 1990 en Puebla.

Empezó a saber de Doña Rosario y su movimiento acerca de la búsqueda de personas desaparecidas en el 2004 dentro del contexto del proceso que se seguía a Miguel Nazar Haro, quien fuera titular de la entonces Dirección Federal de Seguridad, corporación a cuyos elementos señalan de realizar secuestros, tortura, homicidio y desapariciones entre 1960 y 1980, principalmente en los periodos presidenciales de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.

En varias ocasiones escribió al comité Eureka pero nunca le respondieron; pasó el tiempo y conoció personalmente a Doña Rosario, siendo senadora de la república por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

“Le comento el contexto de la desaparición de mi padre y dijo que lo conocía en términos generales y entendía el caciquismo. Normalmente buscaba como ejemplificar algunas historias de personas desaparecidas.

El 2 de octubre del 2008 fue la primera actividad a la que acudí con el colectivo, a través de Concepción Avila, que me pidió si podía ir a un costado de Bellas Artes donde se ponían, porque ya no marchaban ellas”.

Recuerda que con marcador hizo su primera manta junto con la imagen de su padre. Dos días después acudió a la protesta que el primer sábado de cada mes se hacía afuera de la Suprema Corte de Justicia, y fue conociendo al resto de las y los integrantes.

Guadalupe recuerda que cuando estaban tratando de recuperar la denuncia que se interpuso por la desaparición de su padre fue muy solidaria dando recomendaciones para conseguir información:

“Me dijo cuando fui a entregar la solicitud a Puebla que si tenía dudas hablara a la oficina para que alguno de los abogados que colaboran ahí me pudieran orientar”.

El hijo de Tomás señala que en ese tiempo no había interlocución con las autoridades y la dinámica era más de resistencia. Doña Rosario les pedía que no dijeran que eran levantones porque eso significaba que alguien o nadie eran responsables y en los 90 empiezan a desaparecer civiles en manos del Ejército.

“A doña Rosario yo la pienso como una madre. Era una mujer con una posición media que tenía una claridad o una visión política muy consistente, y ese aprendizaje fue como de a base de golpes. Creo que en algún momento pensó que por su condición social le iban a dar respuestas de su hijo y seguramente tenía contactos en el gobierno de Nuevo León.

Sí era recibida por Echeverría y otros funcionarios, si bien no la recibían de inmediato, pero el trato era distinto al resto de los familiares que no teníamos esa posibilidad”.

Guadalupe dice que la vida de Doña Rosario y del resto de las doñas, incluyendo a su abuela, se puede resumir con la frase que la activista decía: “que ellas habían parido a sus hijos, pero sus hijos las habían parido políticamente”.

Y es que asegura que ella mostraba mucha empatía y trataba de que las familias no pasaran por momentos difíciles como los que ella pasó.

La recuerda siempre vestida de negro, cabello recogido, con el escapulario de Jesús en el pecho, quizá su cara arrugada, y pequeña de estatura, pero “era sólo una condición física”.

Una niñez y juventud de izquierda

Doña Rosario era ama de casa, pero con una formación política muy adelantada para su época.

Su padre Valdemar Ibarra fue un ingeniero agrónomo relacionado con el reparto de tierras, por lo que su hija conocía de las desigualdades sociales desde niña, señala Meynardo Vázquez, un amigo cercano de la familia.

También fue integrante del Poder Legislativo en Nuevo León, casi a su llegada de Coahuila, cuando Rosario era una niña. Ella nació en la ciudad de Saltillo un 24 de febrero de 1927.

Vázquez recuerda que el esposo de Doña Rosario, el médico Jesús Piedra Rosales, también tenía una formación política liberal y humanista, y fue integrante del Partido Comunista Mexicano, así que con esa visión formaron a sus cuatro hijos: Rosario, Jesús, Claudia y Carlos.

Meynardo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras en la hoy Universidad Autónoma de Nuevo León, desde donde también se organizaban las marchas para exigir justicia luego de lo ocurrido en Tlatelolco durante 1968.

La familia Piedra Ibarra salía a las calles de Monterrey para exigir justicia por los muertos y desaparecidos en Tlatelolco, acto de represión que tuvo réplicas en distintas entidades, por lo que se empezaron a crear diversas organizaciones por todo el país.

Una de ellas fue la Liga 23 de Septiembre, un grupo guerrillero al cual perteneció el hijo de Doña Rosario, Jesús Piedra Ibarra, quien presuntamente huyó tras un enfrentamiento con policías donde murió uno de los elementos en noviembre de 1973.

Desde entonces la familia fue acosada y su casa cateada en varias ocasiones y sin orden judicial.

En marzo de 1974 el padre del joven fue privado de su libertad, y con amenazas de muerte y tortura le exigieron decir el paradero de su hijo.

El 18 de abril de 1975 los elementos dejaron de custodiar la vivienda y doña Rosario entendió que su hijo, que estudiaba el tercer año de Medicina, había sido detenido, pero jamás fue puesto a disposición de alguna autoridad, por lo que inició la búsqueda a la que se sumaban varias mujeres que estaban en su misma situación. Así fueron llamadas “Las Doñas”.

“Doña Rosario hizo una intervención en la plaza de Colegio Civil, desde el balcón del Aula Magna, donde había un mitin del sindicato de trabajadores de la universidad y ella expuso la desaparición de su hijo, la búsqueda que iniciaba y que no le daban ninguna respuesta.

Cuando terminó su discurso, que era de mucho sentimiento y con mucho coraje, nosotros la abordamos y a partir de ahí establecimos comunicación para dar información a los estudiantes”, recuerda Meynardo.

El estudiante de Filosofía y Letras, junto con sus compañeros, la acompañaban a entregar y pegar volantes: “En ese entonces no había atención de la sociedad en el asunto de los desaparecidos, de los presos y de los exiliados.

La prensa no hacía ninguna referencia, entonces nosotros lo hacíamos subiéndonos a los camiones y explicándole a la gente; de esa manera nos fuimos integrando por un lado al Comité de Amnistía, y por otro fuimos creando una organización de estudiantes de la universidad con los de las prepas y las facultades. Y con eso teníamos una mayor cobertura para difundir el tema de los desaparecidos”, señala.

El también la recuerda alegre y comprometida en todo momento. Una anécdota que compartió fue que en un cumpleaños le llevaron serenata, y después de las tradicionales Mañanitas les pidió que no cantaran nada romántico y que mejor le cantaran “Venceremos” junto con todo el repertorio del grupo chileno Inti Illimani.

Agustín Acosta Zavala es quien tuvo relación cercana con quien en 1982 fue la primera candidata a la presidencia de la república por parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se creó con la unión de diversas organizaciones de izquierda.

Él siguió de cerca la lucha de Doña Rosario y recuerda que como estudiantes de Filosofía y Letras se involucraron en manifestaciones contra el aumento de cuotas en la universidad.

Él sí tuvo contacto con Jesús cuando estudiaba en la preparatoria número uno que se ubicaba en el centro de Monterrey, en lo que era conocido como Colegio Civil.

Su relación con problemáticas sociales los llevó a hacer una amistad e involucrarse en la defensa de los derechos de quienes invadían predios y eran despojados con uso de la fuerza pública.

“Eran colonias que se fundaron por obra y gracia de los familiares de los Garza Sada, los no muy ricos, y al amparo de las relaciones de la familia impusieron los nombres de Garza Nieto (la coyotera, donde se encuentra la zona de tolerancia de Monterrey) y la Garza Sada.

Rentaban los terrenos donde la gente levantaba sus tejabanes de madera y luego les iban aumentando sin darles ningún servicio, a menos que la gente se movilizara y lograran la introducción del agua, pero no había drenaje, gas ni luz: se colgaban de los postes”, recuerda.

Las condiciones de dichos sectores llevaron a los estudiantes a coordinar diversas acciones para atender a la población, y en esas actividades encontraron el apoyo de varios médicos, entre ellos el papá de Jesús y varios de sus amigos.

En 1971 conoció a Doña Rosario durante una comida en la casa de ella donde se reunieron el doctor Héctor Camero y su esposo.

El primero, junto con Agustín y otras personas más, invadió los predios que dieron lugar a la Colonia Tierra y Libertad en Monterrey, a donde Ibarra de Piedra acudió en muchas ocasiones.

“Vi una mujer muy simpática físicamente, muy agradable y atenta; simpatizante de nuestros movimientos y con mucho interés me preguntaba.

Varias veces estuvimos en su mesa platicando porque el doctor tenía mucho entusiasmo en nuestro proyecto, pero ya no podíamos tener ese tipo de reuniones porque los riesgos habían crecido”, señala.

A Agustín lo apresaron en 1975 y al año siguiente le condicionan su libertad para que se fuera de Nuevo León, a donde regresa en 1979, pero es detenido de nueva cuenta con el pretexto de que no había acudido al juzgado a firmar.

Al decir que pensaba reintegrarse a los movimientos, lo dejaron de nueva cuenta preso, hasta que las presiones que realizaron diversas organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista Mexicano, la Liga Socialista, el Partido Republicano de los Trabajadores, entre otros, surtieron efecto y logró salir para participar en el Frente Nacional Contra la Represión. Para ese entonces Jesús ya estaba desaparecido.

‘”A mí me sorprendió mucho porque yo hubiera pensado cualquier cosa de Jesús, menos que le viniera estar en el movimiento armado, pero bueno, es muy respetable; ya Doña Rosario se había convertido en una personalidad con un alcance nacional e internacional, y pensé que era correcto desarrollar un trabajo con ellos”, dice.

Agustín tuvo que desligarse de la actividad por un contratiempo con doña Rosario.

En un mitin dijo que era posible que estuvieran muertos muchos de los desaparecidos o detenidos y eso le molestó a la madre que estaba con la idea de encontrar con vida a su hijo.

“Yo no pensé que se iba a molestar pero me agarró un coraje muy visceral. Pensé buscarla y disculparme porque sí fue un error, pero no se pudo y eso marcó mi salida del comité.

Lo que recuerdo es que en su casa se respiraba alegría, pero también compromiso con los movimientos pese a que era una familia pequeña burguesa y bien acomodada”, señala.

Agustín fue amigo de Germán Segovia Escobedo, esposo de Rosario hija e integrante de la Liga Comunistas Armados, quien en 1972 secuestró el vuelo 705 de Mexicana de Aviación para exigir la liberación de cinco guerrilleros.

En 1981 fue encontrado sin vida y las autoridades dijeron que se trataba de un suicido, pero Doña Rosario dijo que podría tratarse de homicidio, ya que por años fue objeto de acoso por parte del empresariado que no olvidaba su pasado guerrillero.

Un día antes, la pareja de Rosario y Germán estuvo en su casa y en marzo serían padrinos en la boda de Medidardo.

La postura de doña Rosario fue de apoyo a estas acciones que emprendieron su hijo y yerno, aunque no lo decía abiertamente.

“Jamás vi y nunca escuché en sus discursos algo que sugiriera arrepentimiento de que su hijo haya participado en la guerrilla. Lo vio como una toma de decisión personal y de respeto. Y había una comunicación entre ellos; en su vida en la clandestinidad y perseguido, le llamaba identificándose como otra persona”.

Agustín señala que esa formación política de izquierda y cultural bastante amplia le permitía a Doña Rosario moverse en diversos sectores. Aunque era ama de casa, mostraba mucho interés en los movimientos sociales mucho antes de que sucediera la desaparición de su hijo Jesús.

Para Luis Lauro Garza Hinojosa, estudiante de sociología en ese entonces, la represión política llegó a diversos sectores de la sociedad regiomontana de tal forma que estos grupos de movimientos urbanos empezaron a impulsar la presencia de Doña Rosario y a fortalecerla políticamente.

“La Colonia Tierra y libertad fue un modelo con un plan muy bien estructurado y que de inmediato recibió el apoyo de una cantidad muy grande de universitarios que llegaban a trazar las calles; los de mecánica llegaban ahí a instalar la luz o cosas que se ofrecían en el área, los médicos ni se diga.

“Ahí surgió todo un movimiento, que fue el que arropó a Doña Rosario, quien era una gran oradora, cosa que le ayudó a llegarle a la gente.

Creo que su apoyo fue de tres bastiones fundamentales: los universitarios, el movimiento urbano popular y la insurgencia sindical de esa época, como eran los telefonistas, los maestros de la Normal, los obreros de la sección 67 de Fundidora y la de 68 de Aceros Planos. Con eso le permitió ser la primera mujer candidata a la presidencia de la república”, dijo.

Resultados de la lucha

Los entrevistados consideran que Doña Rosario pertenecía a una clase social acomodada aunque no de las grandes esferas de poder; esa posición también le abrió puertas en algunos sectores de la clase media que la apoyaban económicamente.

Para quienes estuvieron cerca de ella, los momentos más relevantes fue la huelga de hambre en la iglesia Sagrado Corazón en Monterrey y la de catedral en Ciudad de México, con lo cual logró que en 1978 se promulgará la Ley de Amnistía que permitió la liberación de mil 500 presos políticos, el retorno de exiliados y más de dos mil órdenes de aprehensión canceladas.

La lucha que llevó a cabo para ser candidata a la presidencia en dos ocasiones y su postura en un contexto de represión en el que denunciaba abusos y violaciones de los derechos humanos durante la llamada Guerra Fría, fue lo que le permitió ser referencia de organizaciones internacionales y estar nominada al Premio Nobel de la Paz en 1986, 1987, 1989 y 2006.

Años antes de fallecer, abrió el espacio para reivindicar a los desaparecidos de esos años en el Museo Casa de la Memoria Indómita.

En 2019 fue nominada a recibir la medalla Belisario Domínguez, pero se la dejó en custodia al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidió entregársela cuando se conociera el paradero de todos los desaparecidos y se alcance la justicia.

En abril de 2022 falleció y su recuerdo permanece en el grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” que lanzan en cada instante las miles de madres que siguen buscando a sus hijos.

Este texto forma parte de la serie Huella de resistencia: historias de buscadoras que presentaremos en Heridas Abiertas cada catorcena a partir hoy.