México vive una crisis de desapariciones sin precedentes: más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas. Cada número es una familia rota, una historia suspendida. El informe subraya que la desaparición no solo afecta a la persona ausente, sino que impone una cadena de violaciones a los derechos humanos de sus familiares, especialmente de las mujeres que encabezan la búsqueda. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, lo resumió así en la rueda de prensa en la que se presentó el informe “Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México” :

“Buscar a un ser querido no debería ser una sentencia de muerte. Pero en México, las mujeres que buscan enfrentan amenazas, ataques y hasta el asesinato. El Estado no solo no las protege, muchas veces las revictimiza.”

El rostro de la búsqueda: mujeres en primera línea

Frente a la omisión y la ineficacia de las autoridades, más de 234 colectivas de búsqueda han surgido en todo el país, lideradas principalmente por mujeres: madres, hijas, hermanas, esposas. Ellas han aprendido leyes, genética forense, excavación de fosas y acompañamiento psicosocial. Se han adentrado en zonas controladas por el crimen organizado, han cruzado fronteras y han recorrido rutas migratorias, todo con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

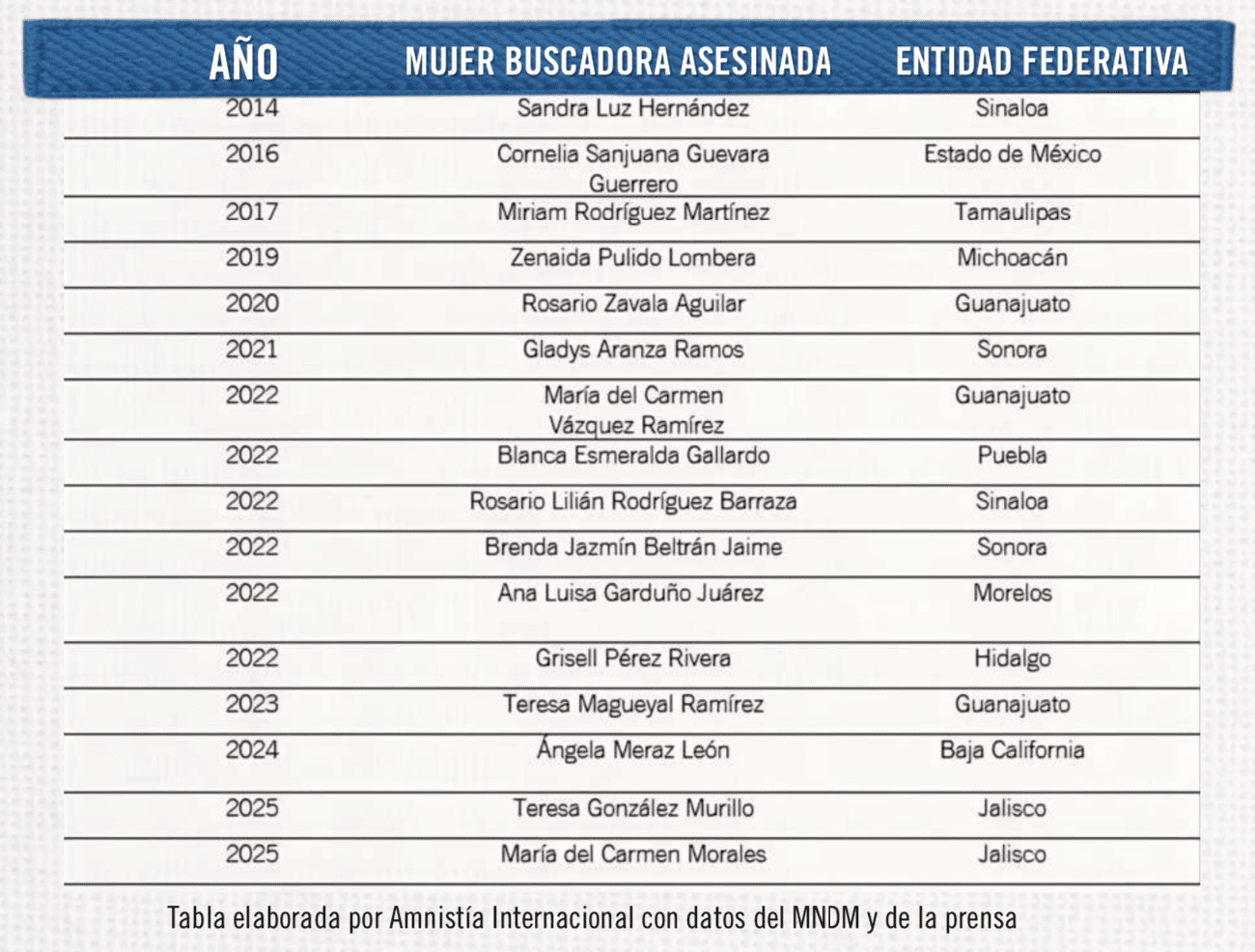

El informe es contundente: de 2011 a la fecha, al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados por buscar, 16 de ellas mujeres. La búsqueda, en México, puede costar la vida. Una de las buscadoras presentes en la rueda de prensa compartió que “Nosotras no solo buscamos a nuestros desaparecidos, también luchamos por sobrevivir. El miedo es permanente, pero la esperanza es más grande.”

Violencias acumuladas: amenazas, desplazamiento, estigmatización

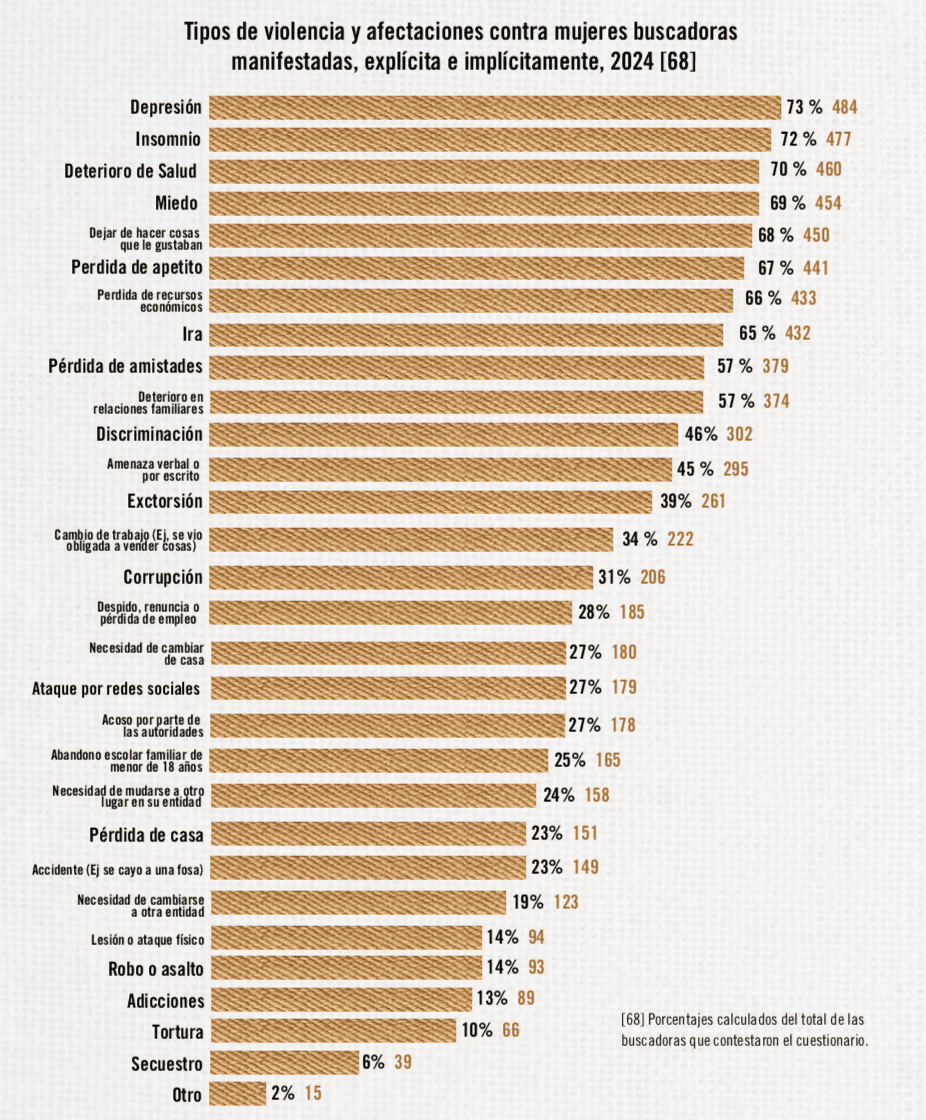

El informe, elaborado a partir de los testimonios de más de 600 mujeres, documenta una constelación de violencias y afectaciones que se entrecruzan y se agravan mutuamente:

-

- Asesinatos y desapariciones: El riesgo es cotidiano y real. Muchas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas durante su labor.

- Amenazas, ataques y extorsiones: El 42% de las mujeres entrevistadas reportó haber recibido amenazas directas. Muchas han tenido que desplazarse forzosamente, dejando atrás hogares, trabajos y redes de apoyo.

- Discriminación y estigmatización: Son señaladas por autoridades, comunidades y hasta por sus propias familias. El 68% de las participantes mencionó haber sido discriminada por su labor de búsqueda.

- Violencia institucional: Las instituciones encargadas de protegerlas suelen responder con negligencia, omisión o criminalización. Solo el 17% de las buscadoras encuestadas recibió algún tipo de apoyo institucional efectivo.

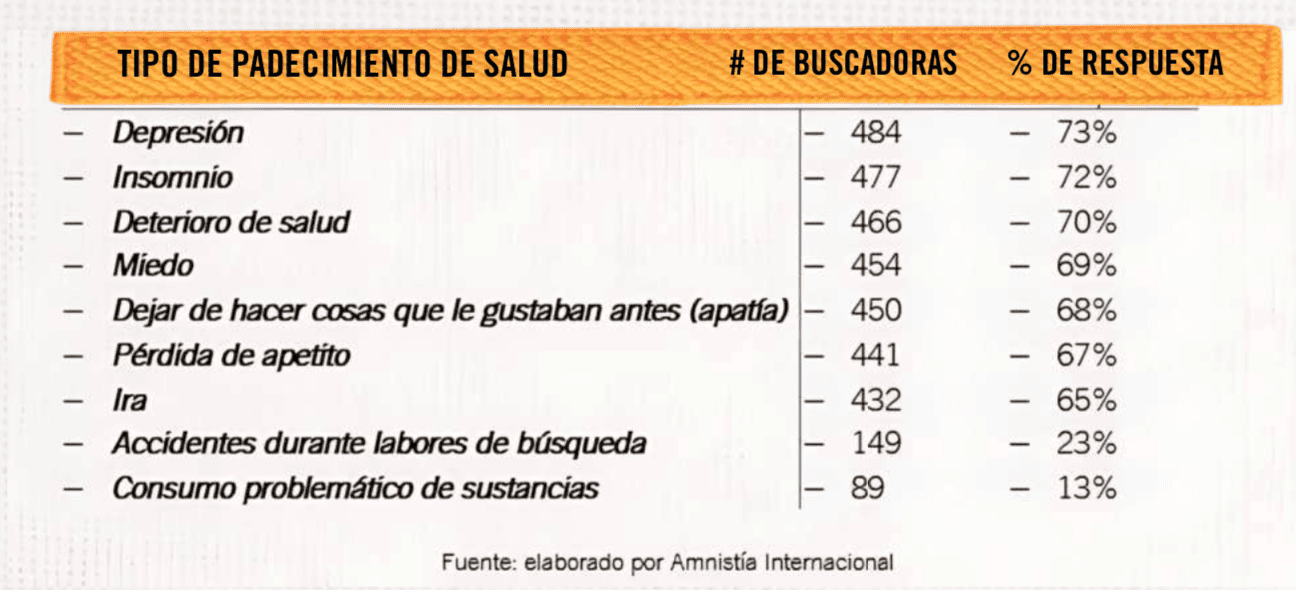

- Afectaciones a la salud física y mental: Depresión, insomnio, enfermedades agravadas y desgaste emocional profundo. El 78% reportó afectaciones severas a su salud mental.

- Empobrecimiento: La búsqueda consume recursos económicos y sociales, afectando la vida digna de las familias. El 54% de las mujeres tuvo que dejar su empleo o reducir su jornada para buscar.

- Impunidad: La mayoría de los casos de violencia contra buscadoras queda sin investigar ni sancionar. De las denuncias presentadas por amenazas o ataques, menos del 5% llega a una investigación formal.

Al respecto, durante la presentación del informe, una buscadora relató:

“Buscar a mi hijo me quitó la salud, el trabajo y la tranquilidad. Pero no me voy a rendir. Si el Estado no busca, nosotras sí.”

Violencia institucional: el Estado que también desaparece

El informe dedica un apartado especial a la violencia institucional que enfrentan las buscadoras. Las comisiones de búsqueda, fiscalías y mecanismos de protección son descritos como ineficaces, burocráticos y poco accesibles. El 83% de las mujeres consultadas afirmó que son ellas mismas quienes realizan la mayor parte del trabajo de búsqueda, mientras que las instituciones solo observan o, peor aún, obstaculizan.

Sobre las comisiones de búsqueda, el informe señala que, aunque han avanzado en reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos, aún existen grandes retos para incorporar a quienes no son líderes visibles. No se aplica un enfoque integral con perspectiva de género ni se evalúa la efectividad de las medidas de protección. Las comisiones de víctimas enfrentan dificultades para llegar a mujeres en zonas rurales, comunidades indígenas y familias de migrantes desaparecidos. Muchas veces, la atención es insuficiente, demorada y culturalmente inapropiada.

En el caso de las fiscalías, persisten prácticas contrarias a los estándares internacionales: pedir a las familias que esperen 72 horas para denunciar, investigaciones deficientes y revictimizantes, y falta de sentencias.

“Las autoridades nos piden paciencia, pero la paciencia se acaba cuando la vida de nuestros hijos está en juego. Nosotras hacemos el trabajo que les corresponde”, mencionó una de las madres buscadoras.

Interseccionalidad: más barreras para indígenas y migrantes

Las buscadoras indígenas y las que buscan a personas migrantes enfrentan obstáculos adicionales: barreras lingüísticas, falta de intérpretes, discriminación por etnia o nacionalidad, y dificultades para acceder a servicios y apoyos. El informe documenta que la falta de traductores e intérpretes, la lejanía de las autoridades y la necesidad de permisos migratorios agravan la discriminación y la vulnerabilidad.

Una buscadora mixteca relató:

“No entienden nuestro idioma, no entienden nuestro dolor. Nosotras buscamos con lo que tenemos, aunque nos cierren las puertas.”

Impacto en la vida y la salud

El desgaste físico y emocional es devastador. El 78% de las buscadoras reportó síntomas de depresión o ansiedad, y el 62% mencionó que su salud física se ha deteriorado desde que comenzó la búsqueda. La falta de un sistema de cuidados y de apoyos institucionales repercute también en la vida de sus hijas e hijos, quienes muchas veces abandonan la escuela o sufren problemas de salud derivados del estrés y la precariedad.

El informe revela que el 47% de las buscadoras tuvo que mudarse o desplazarse por motivos de seguridad, y el 36% reportó haber sufrido algún tipo de violencia sexual o acoso durante la búsqueda.

Empobrecimiento y abandono

La búsqueda implica un costo económico enorme: traslados, análisis forenses, insumos y tiempo. El 54% de las mujeres tuvo que dejar su empleo o reducir su jornada laboral. Muchas familias caen en la pobreza o ven agravada su situación de precariedad. El 28% de las buscadoras encuestadas reportó haber perdido su vivienda o haber sido desalojada.

Impunidad y desconfianza

La impunidad es la norma. Sólo el 4% de las denuncias presentadas por amenazas, ataques o desapariciones de buscadoras han resultado en una investigación formal, y menos del 1% en una sentencia. La desconfianza hacia las autoridades es profunda y justificada: la cooptación del crimen organizado en instituciones públicas y la impunidad reinante hacen que denunciar sea, muchas veces, un riesgo mayor.

En la rueda de prensa, Edith Olivares Ferreto enfatizó que:

“El Estado mexicano tiene la obligación de buscar a las personas desaparecidas y proteger a quienes buscan. Pero en la práctica, las mujeres buscadoras se enfrentan a la indiferencia, la revictimización y la impunidad.”

Recomendaciones y exigencias

Amnistía Internacional exige al Estado mexicano que reconozca el derecho a buscar a las personas desaparecidas sin discriminación y que garantice la protección integral de las mujeres buscadoras. Entre las recomendaciones destacan:

- Incorporar perspectiva de género e interseccionalidad en todas las políticas y medidas de búsqueda.

- Garantizar derechos económicos, sociales y culturales de las buscadoras.

- Mejorar los mecanismos de protección y acceso a la justicia, con enfoque diferenciado para indígenas y migrantes.

- Reconocer y apoyar el trabajo de las colectivas y organizaciones de buscadoras.

- Combatir la impunidad y garantizar investigaciones efectivas sobre los delitos cometidos contra ellas.

El informe Desaparecer otra vez es un grito de alerta y un acto de memoria. Las mujeres buscadoras no solo buscan a sus seres queridos: luchan por el derecho de todas a la verdad y a la justicia. Mientras el Estado siga sin cumplir su obligación de buscar y proteger, serán ellas quienes, con coraje y amor, sigan abriendo la tierra y la memoria, negándose a desaparecer otra vez.

***

Puedes ver la grabación de la transmisión del informe aquí, y descargar el informe completo en la página oficial de Amnistía Internacional.